Inhalt

Impfungen sollen Antigen-spezifische Zellen und Antikörper sowie Gedächtniszellen des adaptiven Immunsystems induzieren und auch Zellen des angeborenen Immunsystems anregen. Wir beleuchten die trainierende Wirkung bestimmter Impfstoffe – insbesondere für veterinärmedizinisch relevante Spezies.

Das Konzept des Impfens und neuere Sichtweisen

Die Impfung von Säugern mit lebenden oder abgetöteten Pathogenen oder deren Bestandteilen ist ein sehr altes empirisches Konzept der erregerspezifischen Immunprophylaxe. Im Prinzip wird das Individuum mit dem Erreger und/oder seinen Bestandteilen vor einer möglichen Infektion bekannt gemacht. An diesem Grundkonzept hat sich im Kern bis heute nicht viel geändert.

Die Routen der Verabreichung von Impfstoffen sind seit jeher sehr unterschiedlich, können aber die Wirkungen von Impfstoffen stark beeinflussen. Das Gleiche gilt für die vor allem in Tot-Vakzinen enthaltenen Adjuvanzien. Diese sorgen nicht nur für eine primäre Aktivierung angeborener Immunzellen, sondern können auch die Richtung einer Immunantwort lenken.

Die Evidenz aus der Humanmedizin zeigt zudem, dass neben der reinen Pathogen-spezifischen Wirkung einer Impfung mit dem Schwerpunkt auf adaptiven, T- und B-Zell-getragenen Antworten, weitere Mechanismen auf der Seite angeborener Immunzellen angestoßen werden, die lebenslang positive, Pathogen-unabhängige Effekte haben können.

Merke

Impfungen werden dadurch als lebenslange Trainingsevents angesehen, um die sog. „Immun-Fitness“ oder die Resilienz des Immunsystems zu verbessern.

Das Gedächtnis des angeborenen Immunsystems

Für die initiale Erregerabwehr stehen Mechanismen des angeborenen Immunsystems im Vordergrund. Dies gilt sowohl für naive Tiere als auch für solche, die sich bereits früher mit einem Erreger auseinandergesetzt haben. Die Zellen, die hier im Vordergrund stehen, gehören zu den myeloiden Effektorzellen – im wesentlichen Abkömmlinge der Monozyten (Makrophagen, dendritische Zellen) und neutrophile Granulozyten. Dazu kommen Epithelzellen, die für viele Pathogene die ersten sind, mit denen sie in Berührung kommen.

Für diese Zellen galt lange Zeit, dass sie nach einem Reiz oder Erreger-Kontakt immer gleich reagieren. Doch mittlerweile ist bekannt, dass ihre Reaktionen unterschiedlich schnell und stark ablaufen können. Ein verändertes Reaktionsverhalten nach einem initialen Reiz wird heute als das Gedächtnis des angeborenen Immunsystems bezeichnet.

Die Zellen können sich demnach daran erinnern, dass sie schon einmal einem Reiz ausgesetzt waren und reagieren nach einem erneuten Kontakt mit einem Reiz in anderer Art und Weise.

Ein Gedächtnis mit 2 Facetten

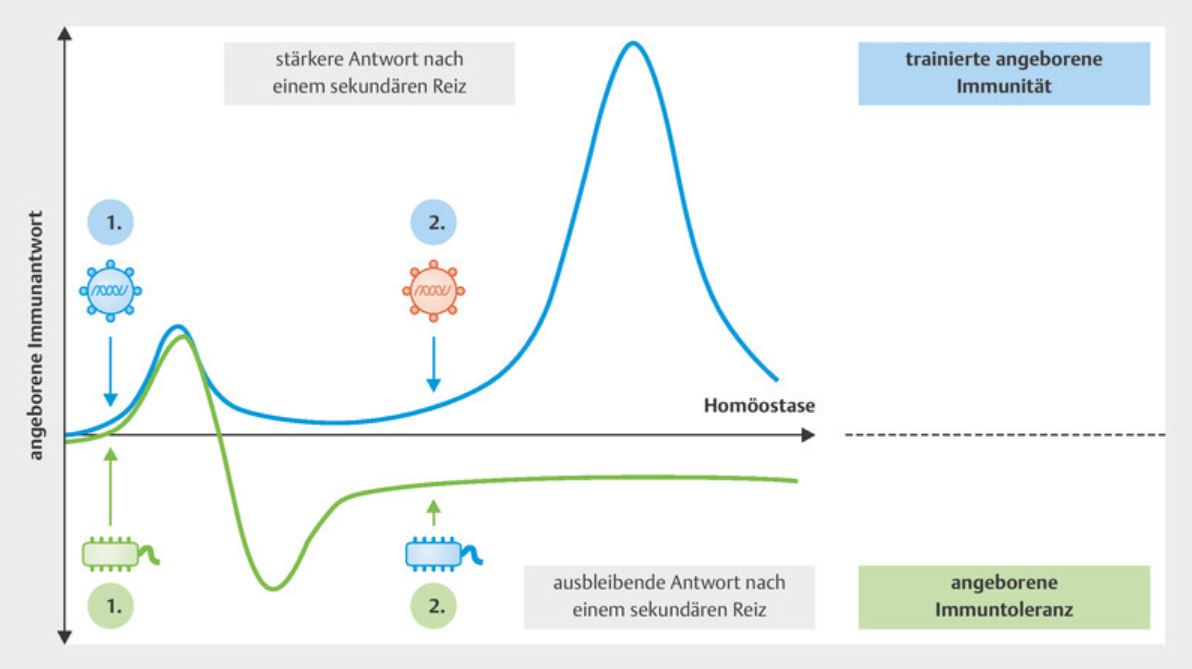

Eine veränderte Reaktionsweise nach einem initialen Stimulus kann sich in einer stärkeren Reaktion ausdrücken. Man spricht von einer trainierten angeborenen Immunität (trained innate immunity), das bedeutet: Die Zellen können nach einem homologen oder heterologen Reiz effektiver ihre antimikrobiellen Funktionen ausüben.

Im Gegensatz dazu kann ein initialer Stimulus dazu führen, dass eine Reaktion auf einen erneuten Reiz (anderer oder gleicher Erreger) ausbleibt. Dies wird als angeborene Immuntoleranz (innate immune tolerance) bezeichnet. Diese Form des angeborenen Gedächtnisses ist vornehmlich nach einem Kontakt mit Lipopolysaccharid (LPS) bekannt und führt dazu, dass ein erneuter Kontakt mit LPS zu einer ausbleibenden entzündlichen Reaktion auf das Endotoxin führt.

Merke

Im Zusammenhang mit Impfungen steht eine mögliche Induktion der trainierten angeborenen Immunität im Vordergrund [Abb. 1].

Mechanismen und Dauer des Trainings

Das angeborene immunologische Gedächtnis wird gegenwärtig als eine funktionelle Reprogrammierung angeborener Immunzellen und ihrer Vorläufer-Stammzellen definiert. Die Umprogrammierung wird vornehmlich auf epigenetischer Ebene reguliert. Die auslösenden Signale führen zur Aktivierung von Histon-modifizierenden Enzymen, welche bestimmte Gene leichter ablesen und exprimieren lassen, während andere Gengruppen an ihrer Expression gehindert werden. Die epigenetischen Modifikationen können durch andere Histon-modifizierende Enzyme wieder aufgehoben werden. Die Balance zwischen schreibenden und löschenden Histon-modifizierenden Enzymen legt fest, wie lange das angeborene Immungedächtnis nach der Induktion durch einen initialen Reiz anhält (Tage, Wochen, Monate, Jahre).

Impfung als Trainingsmaßnahme

Impfungen stellen Reize für das Immunsystem dar. Dabei interagieren die in den Impfstoffen enthaltenen Gefahrensignale zunächst mit Zellen des angeborenen Immunsystems. Die Gefahrensignale werden bei kompletten Erregern über charakteristische Moleküle (pathogen-assoziierte molekulare Muster, PAMP) bereitgestellt, die der Wirt über Pathogen-Erkennungsrezeptor-Familien erkennt. Darüber wird erkannt, ob es sich z. B. um ein gramnegatives Bakterium, um Viren oder Pilze handelt. In Impfstoffen übernehmen die PAMPS der attenuierten Erreger oder der abgetöteten Gesamt-Erreger die gleiche Aufgabe.

Aktivierte angeborene Immunzellen reagieren auf die verschiedenen Gefahrensignale in einer charakteristischen Weise. Dies umfasst eine Veränderung der Genexpression und der Chromatinstruktur.

Lange Zeit hat man die Quantität und Qualität dieser Reaktionen von angeborenen Immunzellen als invariant angesehen. Heute weiß man, dass die Stimulation über bestimmte Pathogen-Erkennungsrezeptoren zu epigenetischen Änderungen in den Zellen führen, die ihre Reaktionen auf einen nachfolgenden Reiz verändern können. Man unterscheidet ein peripheres von einem zentralen angeborenen Immungedächtnis, je nachdem ob die epigenetischen Modifikationen vorrangig in Zellen der Peripherie (z. B. zirkulierende Monozyten, residente Makrophagen) oder in Knochenmarks-Stammzellen induziert wurden.

Merke

Impfungen können Doppelwirkung entfalten: Spezifische, auf das Pathogen gerichtete und vom Pathogen unabhängige Effekte.

Empirische Belege für den Menschen

Bereits sehr frühe epidemiologische Beobachtungen zu Beginn der Impf-Ära (Pockenimpfung) ließen vermuten, dass attenuierte Lebendvakzinen einen Schutz gegen heterologe Infektionen bewirken und die generelle Mortalität senken. Nach Beginn der Tuberkulose (BCG-)Impfungen in den 1930er Jahren wurden sehr bald unspezifische Effekte wie eine stark reduzierte Kindersterblichkeit beobachtet, die unabhängig von der Wirkung auf die Tuberkulose war – vor allem in Ländern und Regionen mit niedrigem Lebensstandard.

Eine randomisierte Studie wies nach, dass die BCG-Impfung die Zeit bis zu einer ersten Infektion signifikant verlängerte und dass die Inzidenz neuer Infektionen unter den geimpften signifikant niedriger lag als in der Placebo-Impfgruppe. Vergleichbare Studien in Ländern mit einem höheren Lebensstandard konnten nicht zeigen, dass das Risiko für Infektionen des Respirationstraktes durch die BCG-Impfung verringert wird.

Ob die Rahmenbedingungen einer Impfung (Ernährung, Haltung, andere Stressoren) nicht nur den klassischen Impferfolg, sondern auch die Ausbildung eines angeborenen Gedächtnisses beeinflussen können, bleibt zu klären.

Auch die Einführung der Masern-Impfung führte zu einer markanten Senkung der Kindersterblichkeit, die nicht allein durch die Verhinderung der Masern-Infektion erklärt werden konnte. Die Impfungen führten zu einer deutlichen Reduktion der Hospitalisierungen aufgrund verschiedenster infektiöser Erkrankungen.

Heterologe Effekte beim Menschen

Das Konzept des heterologen Schutzes durch bestimmte Impfungen wurde zudem während der COVID-19-Pandemie geprüft. Ältere Menschen, die gegen Influenza oder Pneumokokken geimpft waren, wiesen eine signifikant niedrigere Wahrscheinlichkeit eines positiven SARS-CoV-2-Befundes auf. Ein positiver Tuberkulin-Test aufgrund eines Kontaktes mit Mycobacterium spp. oder nach BCG-Impfung war negativ mit der SARS-CoV-2-Infektionsinzidenz korreliert.

Bei diesen Studien handelt es sich durchweg immer noch um Korrelationen; größer angelegte randomisierte Studien zu impfinduzierten heterologen Effekten gibt es noch nicht. Zumindest wurde gezeigt, dass attenuierte Viren und inaktivierte Influenza-Vakzinen zur transkriptionellen, epigenetischen und funktionellen Reprogrammierung von angeborenen Immunzellen 6 Wochen nach der Impfung führten, und dass diese Änderungen eine veränderte Zytokinantwort auf eine Belastung mit nicht verwandten Viren hatte.

Trainingsplan für das Immunsystem

Studien zeigen, dass Impfungen das Immunsystem nicht nur auf spezifische Erreger trainieren, sondern dass Impfungen und Immunmodulatoren auch weitere, wertvolle Reaktionen auslösen können:

- Attenuierte Lebendvakzine-Impfungen können auch einen gewissen Schutz gegen heterologe Infektionen bewirken, z. B. trat zeitgleich zur BCG-Impfung von Kindern eine erniedrigte Kindersterblichkeit auf, die nicht auf die Impfung allein zurückzuführen war.

- Die Einführung der Masernimpfung beim Kind führte zu ähnlichen Effekten und zu einer niedrigeren Hospitalisierungsrate bei Kindern mit verschiedensten infektiösen Erkrankungen.

- Beim Rind führte die Impfung mit M. bovis zu einer Verstärkung der phagozytotischen Kapazität der Makrophagen, die ca. 6 Monate lang anhielt.

- Immunmodulatoren aus Zellbestandteilen sind bei verschiedenen Tierarten bereits länger im Einsatz und können eine vielfältige, positive und Erreger-unspezifische Aktivierung des Immunsystems auf mehreren Ebenen hervorrufen.

Empirische Belege für das Tier

Für das Rind gibt es starke Hinweise auf die Induzierbarkeit einer trainierten angeborenen Immunität. So führte die Impfung mit Hitze-inaktivierten M. bovis zu einer verstärkten phagozytotischen Kapazität von deren Makrophagen. Dieser Effekt hielt 6 Monate an und war unabhängig von adaptiven Immunmechanismen. Experimentell konnte für eine BCG-Impfung bei Kälbern gezeigt werden, dass diese zu einem trainierten Phänotyp zirkulierender Monozyten führte. Interessanterweise wurde dabei die Vakzine per Aerosol verabreicht. In eigenen Studien konnten wir für Monozyten von adulten Rindern zeigen, dass das β-Glukan zu einem Training boviner Monozyten führt.

Indirekte Hinweise auf eine Induktion eines angeborenen immunologischen Gedächtnisses in vivo finden sich vereinzelt. So führte die Impfung von 10 Tage alten Kälbern mit einem Lysat von Corynebacterium cutis zu einer 50-prozentigen Reduktion der Morbidität aufgrund intestinaler oder respiratorischer Erkrankungen in den ersten 6 Lebensmonaten. Orale Impfungen von Kälbern mit attenuierten Salmonellen (S. enteritidis serovar Typhimurium) schützten heterologerweise auch gegen S. dublin. Dieser Effekt hielt einen Monat lang an und wurde in Maus-Modellen bestätigt, die überdies belegten, dass die orale Impfung mit attenuierten S. typhimurium-Bakterien eine letale Influenza-Infektion verhindern konnte.

Heterologe Effekte beim Tier

Einzelne Studien berichten über eine BCG-Impfung von Schafen, welche deutlich kürzere Fieberperioden und Virämiephasen nach Infektion mit dem rift valley fever virus (RFV) bewirkte.

Die Impfung mit einer inaktivierten Mycobacterium paratuberculosis Vakzine führte nach einer experimentellen Belastung von Schweinen mit Actinobacillus pleuropneumoniae zu stärkeren entzündlichen Reaktionen und pathologischen Veränderungen. Dies lässt stark vermuten, dass die Impfung ein angeborenes Immuntraining induziert hat, dieses sich jedoch aufgrund der stärkeren Reaktion auf den heterologen Reiz (A. pleuropneumoniae) als negativ herausgestellt hat.

Monozyten und Makrophagen von Hunden waren in vitro durch β-Glukan trainierbar. Es konnte zudem gezeigt werden, dass eine Injektion von β-Glukan einen Monat vor einer Tollwutimpfung zu deutlich höheren Antikörpertitern gegen das Tollwutvirus führte, als in der Gruppe, die vorher nicht mit β-Glukan trainiert wurde.

Merke

Immunmodulatoren wirken als Erreger-unspezifische Stimuli, trainieren die Zellen des angeborenen Immunsystems und können so viele Infektionen positiv beeinflussen.

Angeborenes Immuntraining durch impfähnliche Maßnahmen

Impfähnliche Maßnahmen mit dem Ziel, das angeborene Immunsystem zu beeinflussen, werden bei Haustieren schon seit geraumer Zeit durchgeführt und kommen zunehmend auf den Markt.

Das Medikament Zelnate beruht z. B. auf Liposom-verpackten DNA-Fragmenten, die nach Injektion in Zellen gelangen und sie über bestimmte Pfade stimulieren. Dies simuliert die Interaktion eines Wirtes mit Erreger-DNA, wie sie nach einer Infektion oder der Impfung mit attenuierten Erregern vorkommt. Die Vorbehandlung mit Zelnate reduzierte z. B. bei Rindern die Lungenpathologie nach einer experimentellen M. haemolytica-Infektion und die Mortalität nach Transport und Neuzusammenstellung. Ob dieses Produkt ein angeborenes Immuntraining induziert, ist noch unklar.

Ähnlich verhält es sich mit Amplimune, einem Immunmodulator, basierend auf der Zellwand-Fraktion eines nicht-pathogenen Mykobakteriums (M. phlei). Die durch Amplimune vermittelte Aktivierung angeborener Immunzellen konnte die Inzidenz und Schwere einer E. coli-Infektion neugeborener Kälber mindern und senkte die Inzidenz respiratorischer Erkrankungen transportierter Kälber.

Prophylaxe und Metaphylaxe

Der bekannteste und derzeit beim Hund und beim Pferd vielfach eingesetzte Immunmodulator Zylexis (früher Baypamun) beruht auf inaktivierten, ovinen Parapockenviren und ähnelt auf markante Art und Weise einem herkömmlichen Totimpfstoff ohne Zusatz von Adjuvanzien. Seine Wirkung auf Zellen des angeborenen Immunsystems ist vielfältig und das Produkt wurde erfolgreich in der Prophylaxe, der Metaphylaxe und der Therapie von viral oder bakteriell induzierten Infektionen bei verschiedenen Spezies eingesetzt. Dies deckt sich mit dem Konzept eines positiv wirkenden Immuntrainings, obwohl induzierte epigenetische Modifikationen noch nicht nachgewiesen wurden.

Ausblick und Fazit

Für den Menschen werden derzeit Impfstoffe (TbIV, training-based immunity vaccines) entwickelt, die genau auf dem Konzept des angeborenen Immuntrainings beruhen. Sie enthalten Stimuli, von denen die Rezeptoren auf Wirtsseite bekannt sind und die bekanntermaßen zu einer epigenetischen Re-Programmierung von Zellen führen.

Für veterinärmedizinisch relevante Spezies gibt es solche Entwicklungen noch nicht. So bleibt zu überlegen, ob der Einsatz bestimmter, kommerziell erhältlicher Vakzine für die Induktion eines Trainingseffektes eingesetzt werden können. Basierend auf den Überlegungen aus der Humanmedizin sind Lebendimpfstoffe die aussichtsreichsten Kandidaten. Hier interagieren attenuierte Erreger mit den Wirtszellen des Wirtes auf charakteristische Art und Weise und induzieren die gewünschten relevanten Mechanismen.

Wie lange eine epigenetische Umprogrammierung und dadurch ein verändertes Reaktionsmuster auf erneuten Erregerkontakt anhält, wurde beim Haustier noch nicht untersucht. Studien bei der Maus zeigten, dass Impfungen oder milde Infektionen des tragenden Tieres dazu führten, dass epitheliale Stammzellen umprogrammiert und in utero auf die Feten übertragen wurden. Dies bewirkte bei Neugeborenen ein langandauerndes, verändertes Reaktionsmuster auf pathogene Erreger.

Neben ihrer traditionellen Rolle können Impfstoffe auf verschiedene Weise zur immunologischen Fitness beitragen. Um dies zu untermauern, braucht es in der Veterinärmedizin Studien, die zeigen, dass nach der Verabreichung bestimmter Impfstoffe auf der Ebene der angeborenen Immunzellen ein Gedächtnis induziert wird.

Der Originalbeitrag zum Nachlesen:

Schuberth H. Neues aus Empirie und Wissenschaft – wie Impfungen das Immunsystem trainieren.Veterinärspiegel 2023; 33(01): 22 - 27. doi:10.1055/a-1971-0933

(JD)

- Laupeze B, Del Giudice G, Doherty MT. et al. Vaccination as a preventative measure contributing to immune fitness. NPJ Vaccines 2021; 6: 93

- Bekkering S, Domínguez-Andrés J, Joosten L. et al. Trained Immunity: Reprogramming Innate Immunity in Health and Disease. Annu Rev Immunol 2021; 39: 667-693

- Netea MG, Dominguez-Andres J, Barreiro LB. et al. Defining trained immunity and its role in health and disease. Nat Rev Immunol 2020; 20: 375-388

- Chavakis T, Mitroulis I, Hajishengallis G. Hematopoietic progenitor cells as integrative hubs for adaptation to and fine-tuning of inflammation. Nature immunology 2019; 20: 802-811

- Aaby P, Benn CS. Developing the concept of beneficial non-specific effect of live vaccines with epidemiological studies. Clin Microbiol Infect 2019; 25: 1459-1467

- Giamarellos-Bourboulis EJ, Tsilika M, Moorlag S. et al. Activate: Randomized Clinical Trial of BCG Vaccination against Infection in the Elderly. Cell 2020; 183: 315-323 e9

- Messina NL, Pittet LF, Gardiner K. et al. Neonatal Bacille Calmette-Guerin Vaccination and Infections in the First Year of Life: The MIS BAIR Randomized Controlled Trial. J Infect Dis 2021; 224: 1115-1127

- Noale M, Trevisan C, Maggi S. et al. The Association between Influenza and Pneumococcal Vaccinations and SARS-Cov-2 Infection: Data from the EPICOVID19 Web-Based Survey. Vaccines (Basel) 2020; 8

- Singh S, Maurya RP, Singh RK. “Trained immunity” from Mycobacterium spp. exposure or BCG vaccination and COVID-19 outcomes. PLoS Pathog 2020; 16: e1008969

- Debisarun PA, Gossling KL, Bulut O. et al. Induction of trained immunity by influenza vaccination – impact on COVID-19. PLoS Pathog 2021; 17: e1009928

- Juste RA, Alonso-Hearn M, Garrido JM. et al. Increased Lytic Efficiency of Bovine Macrophages Trained with Killed Mycobacteria. PLoS One 2016; 11: e0165607

- Guerra-Maupome M, Vang DX, McGill JL. Aerosol vaccination with Bacille Calmette-Guerin induces a trained innate immune phenotype in calves. PLoS One 2019; 14: e0212751

- Schunemann LM, Schuberth HJ. Non-classical monocytes contribute to innate immune training in cattle. Innate Immun 2022; 28: 199-210

- Shalaby MA, Saleh SM, el-Atrash S. et al. Application of Corynebacterium cutis lysate as an immune stimulant in cattle. Mol Biother 1992; 4: 147-150

- Byrne KA, Loving CL, McGill JL. Innate Immunomodulation in Food Animals: Evidence for Trained Immunity?. Front Immunol 2020; 11: 1099

- Jensen KJ, Hansen MS, Heegaard PMH. et al. The Effect of Inactivated Mycobacterium Paratuberculosis Vaccine on the Response to a Heterologous Bacterial Challenge in Pigs. Front Immunol 2019; 10: 1557

- Paris S, Chapat L, Pasin M. et al. β-Glucan-Induced Trained Immunity in Dogs. Front Immunol 2020; 11: 566893

- Paris S, Chapat L, Martin-Cagnon N. et al. β-Glucan as Trained Immunity-Based Adjuvants for Rabies Vaccines in Dogs. Front Immunol 2020; 11: 564497

- Ilg T. Investigations on the molecular mode of action of the novel immunostimulator ZelNate: Activation of the cGAS-STING pathway in mammalian cells. Mol Immunol 2017; 90: 182-189

- Woolums AR, Karisch BB, Parish JA. et al. Effect of a DNA-based immunostimulant on growth, performance, and expression of inflammatory and immune mediators in beef calves abruptly weaned and introduced to a complete ration. J Anim Sci 2019; 97: 111-121

- Nosky B, Biwer J, Alkemade S. et al. Effect of a non-specific immune stimulant (Amplimune™) on the health and production of light feedlot calves. J Dairy Vet Anim Res 2017; 6: 00179

- Schuberth H-J. Immunmodulation und Impfung: Die Beeinflussung von Immunantworten in Prophylaxe und Therapie. Tierärztl Umsch KT 2020; 244-247

- Sánchez-Ramón S, Conejero L, Netea MG. et al. Trained Immunity-Based Vaccines: A New Paradigm for the Development of Broad-Spectrum Anti-infectious Formulations. Front Immunol 2018; 9: 2936

- Shann F. The non-specific effects of vaccines. Archives of disease in childhood 2010; 95: 662-667

- Amir M, Zeng MY. Immune imprinting in utero. Science 2021; 373: 967-968