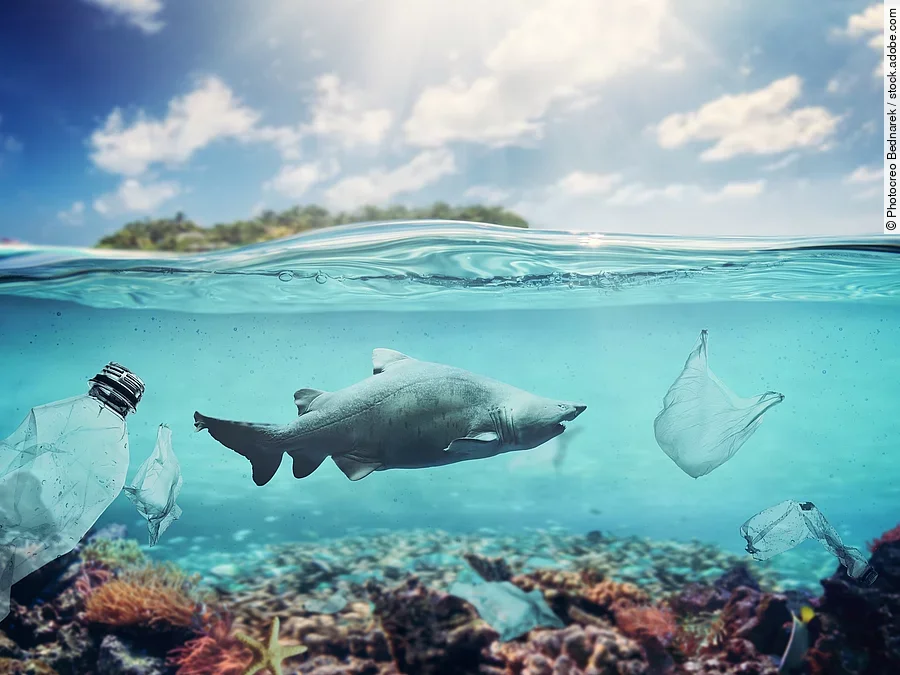

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen lebt in Städten, Tendenz steigend. Diese städtischen Ballungsräume, die mit 3 % nur einen sehr geringen Teil der globalen Landfläche ausmachen, führen durch den sich verändernden Lebensstil der dort Lebenden sowie durch intensive industrielle Produktion und Landwirtschaft im unmittelbaren Umfeld zu erheblicher Umweltbelastung von Binnengewässern und Meeren.

Das Projekt E-POLIO (kurz für Emerging POLlutants and Microplastic Abundance in Surface Waters of Indian Ocean), in dessen Rahmen die Expedition mit dem Forschungsschiff SONNE SONNE im Indischen Ozean durchgeführt wurde, konzentrierte sich auf neu auftretende Schadstoffe, die charakteristisch für solche urbanen Ballungsräume sind und 4 Hauptmerkmale gemeinsam haben: zunehmendes Auftreten in der Umwelt, Verbreitung über weite Gebiete sowie eine stetige Akkumulation und lange Verweilzeit in marinen Ökosystemen.

Ideales Untersuchungsgebiet

„Das Untersuchungsgebiet, das wir mit unserer Expedition abdecken und für das wir erstmals eine Risikoabschätzung für neu auftretende Schadstoffe ermöglichen wollen, ist für unsere Zwecke ideal: Es erstreckt sich nahezu über den gesamten Indischen Ozean – ausgehend von den stark bevölkerten Regionen Indonesiens, Malaysias und Singapur bis in menschenferne Meeresregionen des offenen Ozeans. Das erlaubt es uns, den weitreichenden Einfluss der Megastädte und damit die Wechselwirkung Land-Küste-Ozean in einem sehr sensiblen marinen Ökosystem besser zu verstehen“, sagte Joanna Waniek, wissenschaftliche Fahrtleiterin der Expedition und stellvertretende Leiterin der Sektion Meereschemie am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW).

Umfangreiche Messungen

Für die Schadstoffuntersuchungen entlang der rund 6300 km langen Fahrtroute planten die Forscher*innen eine umfangreiche Beprobung des Oberflächenwassers und tiefer liegender Wasserschichten. Ergänzt wurde dieses Messprogramm, das Mikroplastik, künstliche Östrogene mit äußerst schädlicher hormoneller Umweltwirksamkeit sowie organische Mikroverunreinigungen wie krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen erfasste, durch Luftbeprobung an Deck mittels Hochvolumenluftsammler. Zusätzliche biochemische und hydrographische Messungen dienten der Charakterisierung unterschiedlicher Wassermassen sowie der Erfassung großräumiger Strömungs- und Austauschprozesse. Zudem sollte das Verständnis des Stickstoffkreislaufs im zentralen äquatorialen und südlichen Indischen Ozean vertieft werden, da auch dieser durch menschliche Aktivitäten beeinflusst wird und zu viel Stickstoffeintrag empfindliche Ökosysteme durch Überdüngung stören kann.

Hoffnung auf neue Erkenntnisse

„Eine derart umfangreiche Beprobung, die erlaubt, die Transportwege von anthropogenen Schadstoffen sowohl horizontal – also vom Land in den offenen Ozean – als auch vertikal – von der Wasseroberfläche in tiefere Wasserschichten – nachzuvollziehen, hat es im Indischen Ozean bislang noch nicht gegeben. Neben der Bewertung des Umweltrisikos, das von den untersuchten neuen Schadstoffe ausgeht, erhoffen wir uns auch grundsätzliche Erkenntnisse zu ihren Ausbreitungsmechanismen und ihrem Verbleib, die modellhaft auf andere Meeresregionen übertragbar sind“, so Expeditionsleiterin Waniek.

Quelle (nach Angaben von):

(JD)