Inhalt

Eine primäre Polyphagie (Störung im Hungerzentrum) ist bei Hund und Katze eher selten, sekundäre Ursachen (z. B. Organerkrankungen) kommen hingegen deutlich häufiger vor. Genaue Kenntnisse über den Gewichtsverlauf sind unerlässlich für die weitere diagnostische Aufarbeitung und nähere Eingrenzung der Ursache.

Definition und Auftreten

Die Polyphagie ist definiert als eine übermäßig gesteigerte Futteraufnahme. Davon zu differenzieren ist die Aufnahme von nicht zum Verzehr geeignetem Material. Hierbei handelt es sich um eine Verhaltensstörung, die als Pica-Syndrom bezeichnet wird.

Die Polyphagie ist ein eher seltenes Symptom, das dennoch meist durch den Besitzer eindeutig erkannt wird. Sie tritt selten als alleiniges Symptom einer Erkrankung auf, andere Symptome wie z. B. Polyurie/Polydipsie, Durchfall oder Regurgitieren können im Vordergrund stehen.

Pathophysiologie

Die Nahrungsaufnahme wird durch eine Vielzahl von Faktoren gesteuert. Im physiologischen Zustand sind Verbrauch und Gewinnung von Energie bei Hund und Katze genau aufeinander abgestimmt. Dieses Gleichgewicht wird u. a. durch das zentrale Nervensystem (ZNS), den Gastrointestinaltrakt und Umweltfaktoren reguliert.

Innerhalb des ZNS liegen die wichtigsten Schaltkreise zur Regulierung der Energiehomöostase und der Nahrungsaufnahme im Hypothalamus und Hirnstamm. Dort sind die für die Steuerung der Futteraufnahme wichtigen Zentren lokalisiert. Hierzu gehören:

- das „Appetitzentrum“, dessen Stimulierung die Futteraufnahme veranlasst

- das „Sättigungszentrum“, das eine Verweigerung der Nahrungsaufnahme bewirkt

Das Appetitzentrum ist ständig aktiv, sofern es nicht beispielsweise postprandial durch das Sättigungszentrum gehemmt wird.

Des Weiteren können die Regulationsmechanismen in kurzfristige und langfristige unterteilt werden. Bei den ersten kommt es zu einem akuten Hungersignal, wenn der Blutzuckerspiegel sinkt oder der Gehalt an verfügbaren Aminosäuren erniedrigt ist. Umgekehrt kommt es zu einer kurzfristigen Sättigung durch die Freisetzung von Hormonen wie Insulin, Glukagon und Cholecystokinin. Eine langfristige regulatorische Wirkung hat hingegen z. B. das im Fettgewebe gebildete Hormon Leptin, das u. a. Informationen zur Energiereserve liefert.

Ursachen

Das Symptom „Polyphagie“ kann primäre oder sekundäre Ursachen haben. Eine wichtige Unterscheidung, die ebenfalls weisend für die möglichen Differenzialdiagnosen ist, ist die klinisch zu stellende Unterteilung in:

- Polyphagie mit Gewichtszunahme [Tab. 1]

| Ursache | mögliche Differenzialdiagnosen |

|---|---|

| endokrinologische Erkrankung |

|

| idiopathisch |

|

| Medikamentengabe |

|

| Ursache | Beispiele | mögliche Differenzialdiagnosen |

|---|---|---|

| erhöhter Kalorienverbrauch | Energie für zusätliche Gewebe |

|

| gesteigerter Stoffwechsel |

| |

| gestörter Stoffwechsel |

| |

| Kalorienverlust | renal |

|

| gastrointestinal |

| |

| reduzierte Kalorienaufnahme | reduzierte Futteraufnahme |

|

| Futter-assoziiert |

| |

| Malabsorption |

| |

| Maldigestion |

|

Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Patienten mit stabilem Gewicht bei progressiver Erkrankung zu einem späteren Zeitpunkt einen Gewichtsverlust zeigen werden. Die Kenntnis über den genauen Gewichtsverlauf eines Patienten mit Polyphagie ist daher essenziell, um die Ursache näher eingrenzen zu können.

Primäre Polyphagie

Bei einer primären Polyphagie kommt es zu einer Störung der zentralen Steuerung der Appetit- und Sättigungszentren. Dies kann beispielsweise generell durch Stress (z. B. neues Partnertier oder Umzug) oder durch Läsionen der Hirnregionen im Hypothalamus oder im Hirnstamm auftreten. Die Läsionen können traumatisch, neoplastisch oder infektiös bedingt sein. Bei diesen Erkrankungen treten oft zusätzlich neurologische Auffälligkeiten wie zentrale Blindheit, propriozeptive Defizite oder Ataxie auf.

Sekundäre Polyphagie

Eine sekundäre Polyphagie, die weitaus häufiger auftritt, ist hingegen durch nicht neuronale Faktoren verursacht.

Merke

Bei einer sekundären Polyphagie kann es sowohl durch physiologische Umstände (erhöhten Appetit infolge einer Trächtigkeit/Laktation oder vermehrte körperliche Belastung) als auch durch eine Kompensation aufgrund einer Organerkrankung zu der vermehrten Futteraufnahme kommen.

Außerdem können bestimmte Medikamente wie z. B. Glukokortikoide, Phenobarbital, Benzodiazepine oder auch Mirtazapin [Tab. 1] ebenfalls eine gesteigerte Futteraufnahme bewirken.

Eine sekundäre pathologische Polyphagie geht oft mit einem Gewichtsverlust einher, weil der Nährstoffbedarf nicht gedeckt wird. Ausnahmen stellen hier die Erkrankungen Hypersomatotropismus/Akromegalie, Insulinom, Hyperadrenokortizismus und die seltene Retina-Erkrankung „Sudden Acquired Retinal Degeneration Syndrom“ (SARDS) dar, da es hierbei zu einer Gewichtszunahme kommt [Tab. 1] [2], [3].

Der sekundären pathologischen Polyphagie können Erkrankungen zugrunde liegen, die durch

- einen erhöhten Kalorienverbrauch,

- einen Kalorienverlust oder

- eine reduzierte Kalorienaufnahme

zum Gewichtsverlust und Polyphagie führen.

Erhöhter Kalorienverbrauch

Zu einem erhöhten Kalorienverbrauch kann es bei Endokrinopathien durch einen gesteigerten Stoffwechsel (z. B. Hyperthyreose) sowie bei neoplastischen Erkrankungen oder Parasitosen kommen.

Kalorienverlust

Ein Kalorienverlust kann in Form eines Proteinverlusts über Niere und Gastrointestinaltrakt entstehen (Protein-Verlust-Enteropathie und -Nephropathie).

Reduzierte Kalorienaufnahme

Durch schlechte oder unzureichende Futterqualität kann es zu einer reduzierten Kalorienaufnahme kommen. Patienten mit einem Megaösophagus können aufgrund des Regurgitierens nicht die adäquate Menge an Futter aufnehmen. Außerdem kann es durch eine funktionale Störung zu einer mangelhaften Verwertung der Nahrung (Malassimilation) kommen. Hierbei kann eine Malabsorption oder eine Maldigestion vorliegen. Bei einer Malabsorption kommt es zu einer Störung der Nährstoffaufnahme, dies kann durch eine Schädigung des Darms (chronische Enteropathie oder infiltrativer Darmtumor) bedingt sein. Eine Störung der Nahrungsaufspaltung wird als Maldigestion bezeichnet, die sich infolge eines Mangels an Verdauungsenzymen manifestiert (exokrine Pankreasinsuffizienz oder Cholestase, [Tab. 2]).

Anamnese

Die exakte Anamneseerhebung inkl. genauer Gewichtsentwicklung ist ein unerlässliches Mittel in der Aufarbeitung der Polyphagie. Nur darüber ist die Erstellung eines weiteren diagnostischen Plans zur Ursachenfindung und erfolgreichen Therapie möglich. Gezieltes Fragen nach möglichen Ursachen für einen gesteigerten Energiebedarf – wie z. B. in der Laktation, bei bestehender Trächtigkeit oder bei vermehrter körperlicher Belastung – geben hier wichtige diagnostische Anhaltspunkte.

Eine exakte Fütterungsanamnese mit Art, Menge und Qualität des Futters sollte erhoben werden [4], um so die genaue Kalorienaufnahme durch Angabe der Energiedichte des Futters zu bestimmen. Der Grundbedarf eines Patienten lässt sich über folgende Formel berechnen:

- Grundbedarf (kcal/Tag) = 70 × Körpergewicht (0,75)

Der Grundbedarf muss um einen individuellen Faktor multipliziert werden, um den Erhaltungsenergiebedarf zu erhalten (z. B. kastrierter Hund Faktor 1,6; unkastrierter Hund Faktor 1,8). Sollte eine Abweichung von effektiver Kalorienaufnahme zu errechnetem Bedarf von über 50% bestehen, so ist von einer inadäquaten Kalorienzufuhr auszugehen. Bei einer Abweichung von über 150% sind v. a. Endokrinopathien und gastrointestinale Ursachen beschrieben [4].

Da Polyphagie oftmals nicht das einzig gezeigte Symptom ist, gilt es, mögliche Begleitsymptome durch eine ausführliche Anamnese zu erkennen und somit ggf. weitere Hinweise auf die vorliegende Erkrankung zu erhalten ([Tab. 3]). Weitere Fragen sollten sich daher auf mögliche Veränderungen im Kotabsatz (Frequenz, Konsistenz und Farbe), in der Wasseraufnahme (Polydipsie [PD]) und im Urinabsatz (z. B. Polyurie [PU]) sowie auf eine mögliche medikamentöse Vorbehandlung beziehen.

| Erkrankung | Tierart | häufige Begleitsymptome |

|---|---|---|

| Diabetes mellitus | Hund und Katze | PU/PD |

| Insulinom | Hund >> Katze | Anfälle |

| Hyperthyreose | Katze >> Hund | PU/PD, erhöhte Aktivität |

| Parasitosen | Hund und Katze | Durchfall |

| Hyperadrenokortizismus | Hund >> Katze | PU/PD, Alopezie |

| exokrine Pankreasinsuffizienz (EPI) | Hund >> Katze | Massenstuhl, Durchfall |

| Sudden Acquired Retinal Degeneration Syndrom (SARDS) | Hund | Blindheit, PU/PD |

| Megaösophagus | Hund > Katze | Regurgitieren |

Klinische Untersuchung

Häufig ist eine Veränderung im „Body Condition Score“ (BCS) zu erkennen. Auf einer 9-Punkte-Skala entspricht der BCS von 4 – 5 dem Idealgewicht bei Hunden und Katzen. Werte von 8 – 9 entsprechen einer Adipositas [Abb. 1] und Werte von 1 – 2 repräsentieren Untergewicht bzw. eine Kachexie [Abb. 2] [5].

Weitere mögliche klinische Auffälligkeiten richten sich jeweils nach der zugrundeliegenden Erkrankung. So können Patienten mit Hypersomatotropismus/Akromegalie ein disproportionales Wachstum von Pfoten, Ohren und Kiefer sowie ein Herzgeräusch aufweisen [Abb. 3]. Diese Erkrankung ist bei Katzen durch einen Wachstumshormon-produzierenden Hypophysentumor ausgelöst und stellt eine nicht seltene Ursache des Diabetes mellitus bei dieser Spezies dar (ca. 25% in Großbritannien und 18% in Holland und in der Schweiz). Bei Hunden liegt die Ursache meistens in der Wachstumshormon-Produktion in der Mamma, die durch den erhöhten Progesteron-Spiegel entweder im Rahmen von Diöstrus oder nach exogener Progesteronzufuhr (z. B. Läufigkeitsunterdrückung) induziert ist [6].

Bei einem Hyperadrenokortizismus treten häufig zusätzlich ein umfangsvermehrtes Abdomen und dermatologische Auffälligkeiten wie eine symmetrische Flankenalopezie, Pergamenthaut oder eine Calcinosis cutis auf [Abb. 4]. Bei Katzen ist diese Erkrankung sehr selten und fast immer mit einem Diabetes mellitus vergesellschaftet.

Bei Hunden mit Diabetes mellitus kann in der klinischen Untersuchung ein Katarakt auffallen; bei Katzen können Anzeichen einer diabetischen Neuropathie (plantigrade Fußung) festgestellt werden.

Patienten mit einer Proteinverlust-Erkrankung (PLN oder PLE) können aufgrund der Hypoalbuminämie ein undulierendes Abdomen durch Aszites oder eine Ödembildung in der Unterhaut aufweisen. Patienten mit einer PLE zeigen häufig Durchfall. Dies ist auch das Leitsymptom bei Patienten mit einer exokrinen Pankreasinsuffizienz (EPI), wobei hier ein Massenstuhl typisch ist.

Bei Katzen mit einer Hyperthyreose können neben der Polyphagie zahlreiche weitere Symptome auftreten. Neben einer palpierbaren Vergrößerung der Schilddrüse kommt es zu gastrointestinalen Symptomen, Veränderungen der Fellqualität und Verhaltensänderungen. Weiterhin zeigen sich bei diesen Patienten kardiologische Auffälligkeiten wie ein Herzgeräusch und/oder ein Galopprhythmus. Auch wenn eine Hyperthyreose beim Hund sehr selten ist, zeigen die Patienten meist eine gut palpierbare Masse an der ventralen Halsseite.

Diagnostischer Plan

In Abwägung der Problemliste des Patienten, die sich aus der Anamnese und der klinischen Untersuchung ergibt, sollte ein diagnostischer Plan erstellt werden. Dieser berücksichtigt neben Tierart, Rasse und Alter in jedem Fall den Gewichtsverlauf sowie die Begleitsymptome des Patienten.

Zu einer essenziellen, minimalen diagnostischen Datenbasis gehören [7]:

- Blutbild

- Blutchemie

- Urinuntersuchung inkl. Urin-Protein-Kreatinin-Quotient

Weitere Untersuchungen werden in Abhängigkeit von klinischen Symptomen und den infrage kommenden Differenzialdiagnosen eingeleitet.

Polyphagie mit Gewichtszunahme

Verdacht auf primäre Polyphagie

Wenn sich keine Befunde in den Basis-Laboruntersuchungen und der allgemeinen klinischen Untersuchung zeigen sowie anamnestisch keine Verhaltensstörung vorliegt, sollte zum Ausschluss einer primären Polyphagie eine eingehende neurologische Untersuchung erfolgen. Je nach Befund sollte danach ein bildgebendes Verfahren (Magnetresonanztomografie) des Kopfes sowie eine Liquoruntersuchung erfolgen.

Verdacht auf Hyperadrenokortizismus

Beim Verdacht auf einen Hyperadrenokortizismus, der sich beim Hund klinisch (PU/PD, cushingoider Habitus) sowie labordiagnostisch (v. a. Erhöhung der alkalischen Phosphatase, Hypercholesterolämie, ggf. Thrombozytose) zeigt, sollte ein Low-Dose-Dexamethason-Suppressionstest (LDDS-Test) oder ein ACTH-Stimulationstest sowie ein Ultraschall des Abdomens erfolgen. Der UCCR (Urin-Kortisol-Kreatinin-Quotient) eignet sich besser zum Ausschluss eines Hyperadrenokortizismus, da der Test eine geringe Spezifität aufweist [6]. Der Vorteil dieses Tests ist, dass keine Blutentnahme notwendig ist, da der UCCR im Sammelurin bestimmt wird. Wie bereits erwähnt, ist der Hyperadrenokortizismus bei der Katze sehr selten. Anzumerken ist, dass der ACTH-Stimulationstest aufgrund niedriger Sensitivität bei der Katze nicht zur Diagnosestellung geeignet ist.

Praxis

Die Tests zur Abklärung eines möglichen Hyperadrenokortizismus sollten sowohl bei Hunden als auch bei Katzen unter stressfreien Bedingungen durchgeführt werden, um die Diagnostik nicht zu beeinträchtigen.

Verdacht auf Insulinom

Wenn ein Verdacht hinsichtlich eines Insulinoms besteht, sollte in einer hypoglykämischen Phase (Glukose < 3,4 mmol/l) eine Insulinmessung erfolgen. Hierzu wird eine Blutserumprobe entnommen, die nach Zentrifugation eingefroren versandt wird. Ergeben sich unter diesen Bedingungen ein normaler bis erhöhter Insulinspiegel, spricht dies für ein Insulinom und sollte mittels bildgebender Verfahren (Ultraschall, Computertomografie) abgeklärt werden.

Verdacht auf Hypersomatotropismus/Akromegalie

Bei Hinweisen auf einen Hypersomatotropismus/eine Akromegalie kann derzeit nur die Messung des Insulin-like Growth Factor 1 (IGF-I) genutzt werden, da es aktuell keinen kommerziellen Test für das Wachstumshormon gibt. Bei Katzen mit einem schwer einstellbaren Diabetes mellitus oder unkastrierten Hündinnen mit einem läufigkeitsinduzierten Diabetes mellitus sollte ebenfalls diese Möglichkeit der Diagnostik in Betracht gezogen werden. Zu beachten ist, dass nicht alle Katzen mit einem Hypersomatotropismus schwer einstellbar sind; es wurde in der Literatur auch von wenigen Katzen berichtet, die nicht diabetisch waren [6]. Bei Katzen sollte die Abklärung eines Hypersomatotropismus idealerweise auch eine CT-Untersuchung des Kopfes einschließen.

Polyphagie mit Gewichtsverlust/ohne Gewichtszunahme

Verdacht auf Parasitenbefall

Vor allem bei Jungtieren, aber auch bei adulten Hunden und Katzen, sollte eine parasitologische Kotuntersuchung durchgeführt werden. Hierzu werden idealerweise 3 aufeinanderfolgende Kotproben gesammelt.

Praxis

Auch bei einem negativen Befund der parasitologischen Kotuntersuchung sollte eine Entwurmung vorgenommen werden, da eine Parasitose letztlich nicht vollständig auszuschließen ist und auch eine okkulte Parasitose behandelt werden muss.

Verdacht auf Hyperthyreose

Bei einer älteren Katze ist das Vorliegen einer Hyperthyreose eine sehr wahrscheinliche Ursache für eine Polyphagie und sollte mittels T4-Bestimmung abgeklärt werden. Sollte sich diese trotz hohen Verdachtes nicht bestätigen, sind weitere Testverfahren wie eine Bestimmung von freiem T4 (fT4) oder eine Schilddrüsen-Szintigrafie möglich.

Verdacht auf Proteinverlust

Zeigt sich in der Basisuntersuchung eine Hypoproteinämie, ist zunächst zu eruieren, ob diese Folge eines Verlustes über die Niere (meist ausschließlich Hypoalbuminämie) oder einer Leberfunktionsstörung ist. Mittels UPC-Bestimmung lässt sich eine Nierenbeteiligung nachweisen. Eine Leberfunktionsstörung wird über Leberfunktionstests (Gallensäuren-Stimulationstest oder Ammoniak-Belastungstest) nachgewiesen. Ein Verlust über den Darm ist eine Ausschlussdiagnose und kann durch das Vorliegen von chronischen Magen-Darm-Symptomen bestärkt werden. Eine Vitamin-B12 -Bestimmung sowie ein Ultraschall des Abdomens kann bei chronischen gastrointestinalen Symptomen weisend für eine chronische Enteropathie sein. Eine ätiologische Einteilung (Futtermittel-responsive, Probiotika-responsive oder Immunsuppressiva-responsive chronische Enteropathie) sollte anhand eines therapeutischen Stufenplans erfolgen.

Verdacht auf exokrine Pankreasinsuffizienz

Zur Diagnosestellung der exokrinen Pankreasinsuffizienz sollte das TLI (Trypsin-like Immunoreactivity) im Nüchtern-Serum (mind. 12 Stunden nach der letzten Futteraufnahme) sowie auch ein Serum-Vitamin-B12-Spiegel bestimmt werden.

Verdacht auf Diabetes mellitus

Bei Patienten mit Polyphagie, PU/PD und Gewichtsverlust sowie Glukosurie und anhaltender Hyperglykämie ist ein Diabetes mellitus sehr wahrscheinlich. So kann beim Hund mit klinischen Symptomen bei einer anhaltenden nüchternen Glukose > 11,1 mmol/l sowie Glukosurie ohne weitere Diagnostik von einem Diabetes mellitus gesprochen werden [8]. Bei Verdacht auf einen Diabetes mellitus kann auch der Fruktosaminspiegel bestimmt werden, der Auskunft über eine langfristige Hyperglykämie gibt.

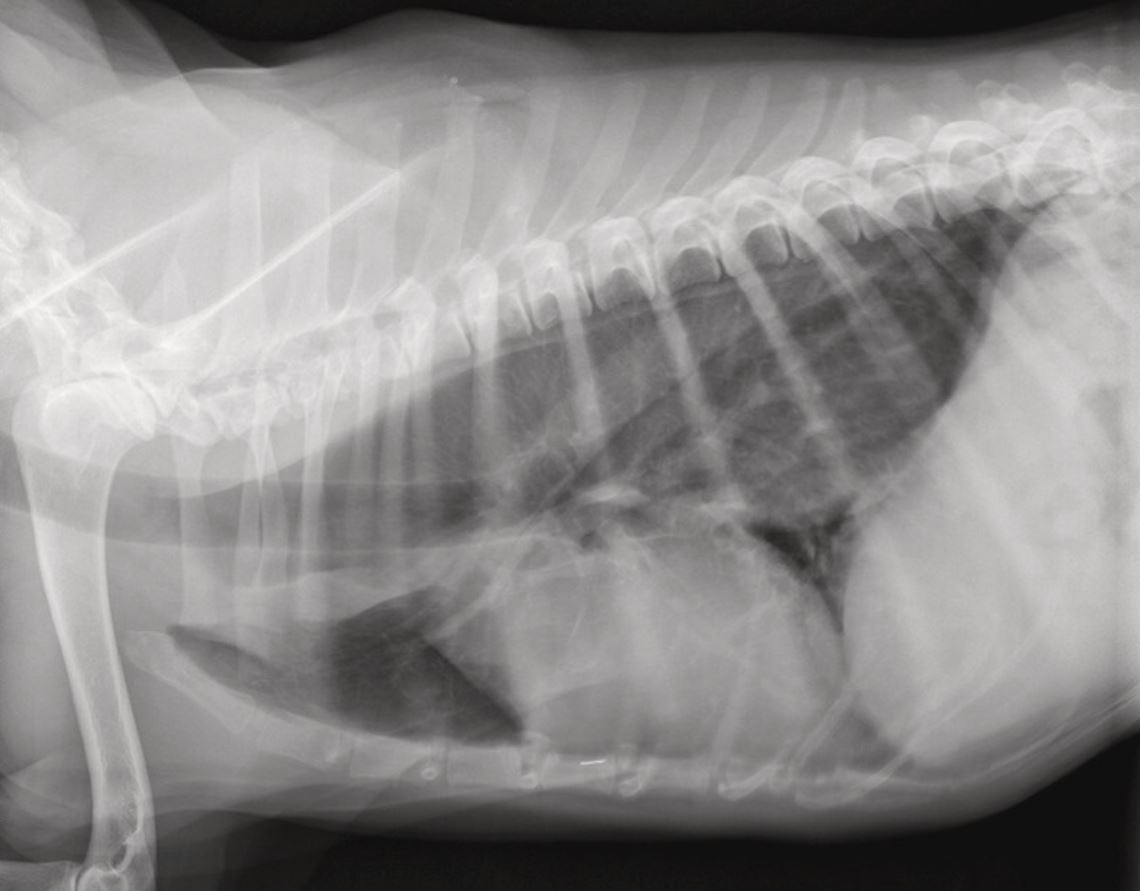

Verdacht auf Megaösophagus oder Divertikel

Ein Megaösophagus oder Divertikel im Rahmen einer Rechtsaorta kann durch ein Röntgenbild vom Thorax diagnostiziert werden [Abb. 5]. Im ersteren Fall sollten Endokrinopathien (Hypoadrekortizismus, Hypothyreose) sowie eine Myasthenia gravis (über die Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper-Bestimmung) ausgeschlossen werden.

Therapie

Integraler Bestandteil einer Behandlung ist die genaue Kenntnis der Grundursache durch Ausschöpfung entsprechender diagnostischen Möglichkeiten. So ist bei sekundärer Polyphagie zunächst die primäre Ursache zu behandeln. Bei Erkrankungen, für die eine direkte Behandlung möglich ist (z. B. Parasitosen), oder für gut einstellbare Erkrankungen (z. B. EPI) normalisiert sich i. d. R. auch der Appetit.

Bei physiologischen Ursachen (Trächtigkeit, erhöhte Beanspruchung) ist eine Rationsberechnung für den jeweiligen Anspruch ratsam.

Bei einigen Patienten kann ein Gewichtsmanagement erforderlich sein. Dies ist besonders wichtig, wenn die Grunderkrankung, die zur Gewichtszunahme führt, nicht wirksam behandelt werden kann oder die Polyphagie durch Medikamente ausgelöst wird.

Abschließend sollte noch auf die unerlässliche Unterstützung des Tierhalters durch das genaue Einhalten von Fütterungszeiten und Futtermengen hingewiesen werden.

Fazit

Eine Polyphagie kann primäre oder sekundäre Ursachen haben und mit Gewichtszunahme oder Gewichtsverlust verbunden sein. Um die auslösenden Faktoren zu finden, muss für jeden Patienten ein individueller diagnostischer Plan erstellt werden. Die Therapie orientiert sich nach den Ursachen, für das Gewichtsmanagement ist die Unterstützung des Tierhalters essenziell.

Der Originalbeitrag zum Nachlesen:

(JD)

- Hazuchova K. Polyphagie. In: R. Neiger. Hrsg. Differenzialdiagnosen Innere Medizin bei Hund und Katze. Stuttgart: Thieme; 2019: 480-486

- Möstl E. Häufige Endokrinopathien bei Haustieren. Austrian J Clin Endocrinol Metab 2012; 5: 26-32

- Stuckey JA, Pearce JW, Giuliano EA. et al. Long-term outcome of sudden acquired retinal degeneration syndrome in dogs. J Am Vet Med Assoc 2013; 243: 1425-1431

- Nelson RW, Couto CG. Hrsg. Stoffwechselstörungen. In: Innere Medizin der Kleintiere. München: Urban & Fischer/Elsevier; 2010: 881-882

- Laflamme DP. Development and Validation of a Body Condition Score System for Dogs. Canine Practice Nutrition 1997; 22: 10-15

- Kuhn A, Hazuchova K. Diabetes mellitus – Could there be an underlying cause?. Kleintierpraxis 2021; 66: 100-119

- Daminet S. Polyphagia. In: Ettinger SJ, Feldman EC, Cote E. Hrsg. Textbook of Veterinary Internal Medicine. 8. Aufl. St. Louis (MO): Saunders Elsevier; 2016: 490-495

- Niessen SJM, Bjornvad C, Church DB. et al. Agreeing Language in Veterinary Endocrinology (ALIVE): Diabetes mellitus – a modified Delphi-method-based system to create consensus disease definitions. Vet J 2022; 289: 105910