Inhalt

Die chronische Nierenerkrankung (CKD) ist eine der häufigsten internistischen Erkrankungen bei der Katze. Da deren Symptome oft eher unspezifisch sind, kommen manche Tiere sehr spät in die Praxis. Wir zeigen Ihnen, was rund um die CKD wichtig ist und wie Sie Ihre Tierbesitzer*innen informieren und sensibilisieren können.

Die CKD bei der Katze

Die chronische Nierenerkrankung (CKD) der Katze zählt zu den Hauptgründen für den Besuch in der Kleintierpraxis. Die Prävalenz variiert je nach Studie zwischen 1,2 und 3,6%, wobei der Anteil mit steigendem Lebensalter deutlich zunimmt. Besonders Katzen ab einem Alter von 5 Jahren sind gefährdet – in dieser Population stellt CKD eine der häufigsten Todesursachen dar. Die Erkrankung bleibt häufig lange subklinisch und wird nicht selten erst in fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert, wenn bereits eine deutliche Azotämie und morphologische Veränderungen der Nieren vorliegen. Histologisch dominieren in der Niere unspezifische Läsionen wie Fibrose und chronische Entzündungsprozesse, die meist keine klare Aussage über die initiale Ursache zulassen. Dies deutet darauf hin, dass CKD bei Katzen ein multifaktorielles Geschehen ist, welches sich oft aus multiplen, über die Lebenszeit akkumulierten Niereninsulten entwickelt.

Symptomatik und Pathophysiologie der CKD

Viele Katzenbesitzer*innen bemerken zunächst unspezifische Veränderungen wie verminderten Appetit, Gewichtsverlust, vermehrtes Trinken und häufigeren Urinabsatz bei ihrer Katze. Diese Symptome entwickeln sich oft schleichend und werden im Alltag leicht übersehen, sind aber typische Frühzeichen einer CKD. Tierbesitzer*innen sollten besonders auf Anzeichen wie Inappetenz, Erbrechen, vermehrten Durst und Abmagerung achten, da diese Hinweise auf eine fortschreitende Nierenfunktionsstörung sind und einen zeitnahen Tierarztbesuch erforderlich machen.

Urämie

Die Pathophysiologie der CKD bei der Katze ist komplex und betrifft zahlreiche Organsysteme. Im Zentrum steht der fortschreitende Verlust des funktionsfähigen Nierenparenchyms, was zu einer unzureichenden Elimination harnpflichtiger Substanzen wie Harnstoff und Kreatinin führt. In der Folge entsteht eine Urämie, die sich klinisch durch Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Inappetenz, Gewichtsverlust und Muskelabbau manifestiert. Ein Teil dieser Symptome ist auf die urämisch bedingte Schädigung des Gastrointestinaltrakts zurückzuführen – beispielsweise durch eine urämische Gastritis, Hyperazidität und erhöhte Gastrinwerte, die mit dem Schweregrad der CKD korrelieren. Die Anhäufung urämischer Toxine und eine Dysregulation appetitregulierender Hormone führen zu einer deutlichen Reduktion der Futteraufnahme.

Elektrolyte, Anämie und Blutdruck

Neben der Urämie kommt es zu Störungen im Wasser-, Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt: Die Fähigkeit zur Harnkonzentration ist eingeschränkt, was sich in Polyurie und Polydipsie äußert. Elektrolytverschiebungen, insbesondere Hyperphosphatämie, Hypokaliämie und eine metabolische Azidose, sind häufig. Die reduzierte Synthese renaler Hormone wie Erythropoetin (führt zur nicht-regenerativen Anämie), Renin (Blutdruckregulation) und Calcitriol (Störung des Kalzium-Phosphat-Stoffwechsels) tragen maßgeblich zum klinischen Zustand bei.

Merke

Die Therapie CKD fokussiert sich auf Reduktion der urämischen Symptomatik, Korrektur von Elektrolytimbalancen, Behandlung von Anämie und Hypertension und Verlangsamung der Erkrankung.

Diagnostik

Die schrittweise Diagnostik der CKD bei der Katze hilft, zwischen reversiblen und irreversiblen Nierenschädigungen zu differenzieren. Insbesondere müssen potenziell reversible Ursachen wie akute Nierenschädigung (z. B. durch Dehydratation, Obstruktion oder Infektionen) ausgeschlossen werden. Die Unterscheidung zwischen chronischer, akuter oder akut-auf-chronischer Nierenerkrankung ist essenziell, da akute Erkrankungen – wie eine Pyelonephritis oder Harnwegsobstruktion – durch gezielte Therapie oft reversibel sind.

Die initiale Diagnostik umfasst neben einer gründlichen Anamnese und klinischer Untersuchung auch eine Blutdruckmessung. Laborchemisch werden Blutbild inkl. Serumbiochemie sowie eine vollständige Urinuntersuchung durchgeführt [Tab. 1]. Die Urinuntersuchung ist für die Differenzierung zwischen prärenaler und renaler Azotämie unverzichtbar, hier gilt: Ein Harn spezifisches Gewicht < 1035 bei der Katze ist verdächtig für eine renale Ursache. Zusätzlich sollte der Urin auf Proteinurie (UPC-Quotient), Sedimentveränderungen und bakterielle Infektionen untersucht werden.

Tab. 1 - Diagnostische Schritte bei einem Patienten mit CKD-Verdacht.

| Untersuchung | Parameter | Tipps |

|---|---|---|

| Anamnese und klinische Untersuchung | Vollständige Anamnese mit klinischer Untersuchung. | Gewichtsverlauf, body condition score, Hydratationsstatus. |

| Blutdruckmessung | Messung des systolischen Blutdrucks mit dem Doppler-Verfahren. Wichtig: | Achtung: Der „Weißkittel-Effekt“ treibt bei aufgeregten Patienten den Blutdruck hoch und kann falsch erhöhte Werte ergeben. Augenhintergrund untersuchen bei hypertensiven Patienten! |

| Labor | Hämatologie, blutchemische Analyse mit Schwerpunkt Kreatinin, Harnstoff, Elektrolyte, SDMA. | Vollständige blutchemische Untersuchung; bei geriatrischen Patienten auch Serum T4; bei hochgradig azotämischen Patienten auch Blutgasanalyse für den Blut pH-Wert. |

| Kalziumanalyse | Ionisiertes Kalzium (biologisch aktives Kalzium) wegen der Instabilität direkt in der Praxis messen (erfordert spezielles Analysegerät). | Bei Katzen kann im Gegensatz zu Hunden das Gesamtkalzium normal sein, das ionisierte (biologisch aktive) Kalzium aber dennoch erhöht sein. |

| Harnuntersuchung | Makroskopische Beurteilung, spezifisches Gewicht (Refraktometer), Teststreifen, Sedimentuntersuchung. Evtl. zusätzlich UP/C Messung. Bakteriologische Untersuchung | Harn sollte innerhalb von 1 – 2 Stunden beurteilt werden. Bei unklarem Nativsediment kann der Objektträger mittels Diff-Quick zusätzlich gefärbt werden. |

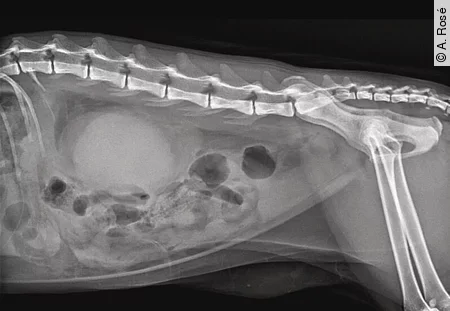

Bildgebende Verfahren wie Abdomen Ultraschall und Röntgen sind unerlässlich, um strukturelle Veränderungen (z. B. Zysten, Neoplasien) zu erkennen und Komplikationen wie Hydronephrose oder Uretersteine zu identifizieren [Abb. 1] und [2]. Weitere spezifische Untersuchungen (z. B. T4, PTH-Bestimmung, SDMA) können je nach klinischem Verdacht ergänzend sinnvoll sein [Tab. 1] und [2].

Tab. 2 - Praktische Tipps bei der Harnuntersuchung und der Interpretation.

| Parameter | Bedeutung und Interpretation |

|---|---|

| Urin Spezifisches Gewicht (USG) < 1035 im Refraktometer | Falls der Patient keine Infusion bekommen hat, ist dies bei der Katze pathologisch. |

| Teststreifen | USG, Leukozyten und Nitrat sind nicht verlässlich bei Katzen. |

| Zystozenthese | Maßnahme kann eine Hämaturie verursachen, im Zweifelsfall kann dies mit einer Harnuntersuchung beim Besitzer (spezielles Katzenstreu) kontrolliert werden. |

| Urinsediment | Sollte innerhalb einer Stunde untersucht werden, um Artefakte zu vermeiden. |

| Urin Protein | Protein/Kreatinin-Ratio bestimmen bei inaktivem Sediment, aktives Sediment (Pyurie) kann eine postrenale Proteinurie darstellen. |

| Struvitkristalle | Sind bei der Katze nicht pathologisch oder können auch durch Lagerungsartefakt entstehen. |

Staging und Therapie

Nach Diagnosestellung erfolgt die Stadieneinteilung nach dem IRIS-Staging-System (International Renal Interest Society), das auf Basis von Serumkreatinin/SDMA, Proteinurie und arterieller Hypertension eine Einteilung in vier Stadien ermöglicht und als Grundlage für das weitere Management und die Prognoseeinschätzung dient [Tab. 3].

Tab. 3 - Staging nach IRIS-Guidelines.

| Parameter | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 |

|---|---|---|---|---|

| Kreatinin (mg/dl) | < 1,6 | 1,6 – 2,8 | 2,6 – 5 | > 5 |

| SDMA (ug/dl) | < 18 | 18 – 25 | 26 – 38 | < 38 |

| Substage | ||||

| UP/C Ratio | < 0,2 normal; 0,2 – 04 borderline; > 0,4 pathologisch | |||

| Blutdruck systolisch | < 140 normotensiv; 140 – 159 prähypertensiv; 160 – 179 hypertensiv; > 180 hochgradig hypertensiv | |||

Die therapeutischen Maßnahmen und das Management von CKD-Patienten richten sich nach dem Ergebnis des Stagings und des klinischen Zustands. Sie umfassen für die Stadien 1 – 4 folgende unterschiedliche Punkte:

IRIS-Stadium 1 (Kreatinin/SDMA im Referenzbereich, aber andere Hinweise auf CKD):

- Ausschluss reversibler Ursachen und nephrotoxischer Substanzen (z. B. NSAIDs, bestimmte Antibiotika)

- Beurteilung des Hydratationsstatus und ggf. Korrektur einer Dehydratation (sc/iv)

- Identifikation und Therapie behandelbarer Grunderkrankungen (z. B. Hyperkalzämie, Infektionen, Neoplasien)

- Überprüfung auf Proteinurie und Hypertension; bei Nachweis Therapieeinleitung erwägen (entsprechende Diät bei Proteinurie, ACE-Hemmer, Angiotensinrezeptorblocker, Kalziumkanalblocker)

- Bildgebung zur Erkennung struktureller Veränderungen (z. B. Urolithen, Tumoren)

- Regelmäßige Verlaufskontrollen (alle 6 Monate)

IRIS-Stadium 2 (leichte Azotämie); zusätzlich zu den o. g. Maßnahmen:

- Beginn einer protein- und phosphatreduzierten Nierendiät als wichtigste therapeutische Maßnahme

- Bei persistierender Hyperphosphatämie trotz Diät: Einsatz von Phosphatbindern

- Monitoring alle 3 – 6 Monate

Maßnahmen für IRIS-Stadium 3 (moderate Azotämie); zusätzlich zu den o. g. Maßnahmen:

- Symptomatische Therapie rückt in den Vordergrund: Antiemetika, Appetitanreger, ggf. Darbepoetin bei Anämie

- Engmaschigeres Monitoring (alle 1 – 3 Monate)

- Flüssigkeitssubstitution bei Dehydratation

- Beurteilung und Behandlung von Hypertension und Elektrolytstörungen

Maßnahmen für IRIS-Stadium 4 (schwere Azotämie); zusätzlich zu den o. g. Maßnahmen:

- Lebensqualität steht klar im Vordergrund: Unterstützung der Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, ggf. Überlegung einer Ösophagussonde zur enteralen Ernährung und Medikamentengabe

- Intensiveres Monitoring (alle 1 – 2 Monate)

- Palliative Maßnahmen; Einbindung des Tierhaltenden in Therapieentscheidungen [Tab. 4]

Tab. 4 - Tipps für die Besitzer*innencompliance bei CKD-Patienten.

| Thema | Maßnahmen zur Förderung der Besitzer*innencompliance |

|---|---|

| Ausführliches Besitzendengespräch | Regelmäßige, verständliche Aufklärung über Erkrankung, Prognose und Therapieoptionen fördern das Verständnis und die Mitarbeit der Besitzer*innen. Studien zeigen, dass wiederholte Erklärungen und schriftliche Informationen des Krankheitsbilds die Compliance verbessern. |

| Therapieanpassung an den Alltag des Besitzenden | Individuell angepasste Behandlungspläne, die zu den Lebensumständen der Besitzer passen, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Therapie umgesetzt wird. Berücksichtigung und Einbeziehung aller im Haushalt lebender Personen. |

| Fütterungstipps für Nierendiäten | Akzeptanzprobleme bei Nierendiäten sind häufig. Es hilft, verschiedene Marken und Konsistenzen auszuprobieren, Futter langsam umzustellen und das Futter leicht zu erwärmen, um die Akzeptanz zu erhöhen. |

| Motivation durch Monitoring des Labors | Regelmäßige Kontrollen und das Teilen positiver Entwicklungen (z. B. stabile Nierenwerte, Gewichtserhalt) motivieren Besitzer*innen, die Therapie fortzuführen. |

| Vereinfachte Medikamenteneingabe | Die Verwendung von leicht zu verabreichenden Medikamenten (z. B. Flüssigkeiten statt Tabletten oder Transdermalpräparate) steigern die Compliance. |

Die Diät als tragende Säule der CKD-Therapie

Die diätetische Therapie ist das Herzstück des Managements der CKD bei der Katze. Mit Fortschreiten der Erkrankung nimmt die Fähigkeit der Nieren, Phosphat auszuscheiden, deutlich ab. Handelsübliche Katzenfutter enthalten meist hohe Phosphatmengen, was eine gezielte Reduktion in der Diät erforderlich macht. Spezielle Nierendiäten sind so konzipiert, dass sie einen niedrigen Phosphatgehalt, moderaten Proteinanteil (hochwertige, leicht verdauliche Proteine), erhöhten Energiegehalt und ein optimales Kalzium-Phosphat-Verhältnis bieten. Zusätzlich enthalten sie B-Vitamine, lösliche Ballaststoffe, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien, die weitere positive Effekte auf den Krankheitsverlauf haben.

Studien belegen, dass eine phosphatreduzierte Diät die Serumphosphat-, Parathormon- und FGF23-Spiegel senkt, das Fortschreiten der CKD verlangsamt, metabolische Knochenveränderungen reduziert und das Überleben signifikant verlängert.

Phosphatwerte kontrollieren!

Die Kontrolle der Serumphosphatwerte sollte 4 – 6 Wochen nach Diätbeginn erfolgen, da der volle Effekt der Diätumstellung erst nach dieser Zeit zu erwarten ist. Bei anhaltender Hyperphosphatämie kommen Phosphatbinder (z. B. Aluminiumhydroxid, Calciumcarbonat) zum Einsatz. Diese sollten bei gleichzeitiger Fütterung einer Nierendiät angewendet werden, da handelsübliches Futter durch den hohen Phosphatgehalt die Wirksamkeit der Binder limitieren könnte.

Die Umstellung auf eine Nierendiät sollte langsam und mit Geduld erfolgen, um die Akzeptanz zu fördern. Hierzu können kleine Mengen der Nierendiät über mehrere Tage dem gewohnten Futter beigemischt, das Futter angewärmt oder mit geschmacklichen Zusätzen wie gebratenem Fleisch oder Thunfischöl attraktiver gemacht werden. Die Fütterung von Nassfutter oder das Anreichern des Futters mit Wasser erhöht die Flüssigkeitsaufnahme, was besonders bei CKD-Katzen von Vorteil ist.

Take-Home-Message

Die chronische Nierenerkrankung der Katze stellt eine komplexe, multifaktorielle Erkrankung dar und die Prognose von Katzen mit CKD hängt maßgeblich vom Stadium bei Diagnosestellung, dem Ansprechen auf die Therapie und dem Auftreten von Komplikationen ab. Katzen im IRIS-Stadium 1 und 2 können bei adäquater Therapie und guter Lebensqualität mittlere Überlebenszeiten von mehreren Jahren erreichen. Im Stadium 3 beträgt die mediane Überlebenszeit meist 1 – 2 Jahre, während sie im Stadium 4 häufig deutlich kürzer ist. Eine frühzeitige Diagnose, konsequente Therapie und engmaschiges Monitoring können die Überlebenszeit und Lebensqualität signifikant verbessern.

Der Originalbeitrag zum Nachlesen:

Rosé A. Chronische Nierenerkrankung bei der Katze – Symptomatik, Diagnostik und Management. team.konkret 2025; 21(03): 17 - 22. doi:10.1055/a-2606-3449

(JD)