Inhalt

Hintergrund und Durchführung

Hintergrund

Unter Perkussion versteht man ein systematisches Beklopfen der Körperoberfläche, bei dem je nach Luft- bzw. Gasgehalt des darunter liegenden Organs ein charakteristischer Schall entsteht. Am Übergang von einem Organ zum anderen ändert sich dieser Schall, woraus auf Ausdehnung und Lage des entsprechenden Organs geschlossen werden kann. Am Brustkorb können dadurch die Bereiche der Herz-, Lungen- und Leberdämpfung differenziert werden. Weiterhin lässt der entstehende Schall Rückschlüsse auf den Luft- oder Gasgehalt des Organs und dessen Homogenität zu.

Die Perkussion ist bei Großtieren zusammen mit der Auskultation eine der wichtigsten Untersuchungsmethoden des Brustkorbes, wird aber auch zur Untersuchung der Nebenhöhlen des Kopfes, der Bauchhöhle und zum Nachweis des Hautemphysems herangezogen. Die Ultraschall- und Röntgenuntersuchung ermöglicht in vielen Fällen ergänzende Befundung.

Der Perkussionsschall ist ein zusammengesetzter Schall, der aus 3 Grundgeräuschen entsteht, die hier am Beispiel der Thoraxperkussion erklärt werden:

- Durch den Klopfschlag (Auftreffen des Hammers bzw. Fingers) wird zunächst die Luft beiseitegeschoben und das Plessimeter (oder der Finger) in Schwingungen versetzt, die sehr kurz dauern, miteinander interferieren und den Eindruck eines Knallgeräusches machen.

- Im nächsten Augenblick geht die Stoßwirkung auf die Brustwand über, die dann in ihrer ganzen Ausdehnung Querschwingungen zwischen Wirbelsäule, Schultergegend und Brustbein ausführt, wodurch der Eigenschall der Thoraxwand entsteht.

- Erst im Anschluss daran wird die Luftmasse der Brusthöhle in Schwingungen versetzt und das in alle Richtungen fortschreitende Geräusch von den Begrenzungen der Brusthöhle wieder zurückgeworfen, sodass ein Resonanzschall entsteht.

Die Perkussionstechnik muss bestrebt sein, das Knallgeräusch bzw. den Eigenschall der Thoraxwand möglichst gering zu halten. Ersteres geschieht durch einwandfreie Perkussionsgeräte, insbesondere die Verwendung eines nicht zu weichen, aber auch nicht zu harten Gummis (s.u.). Das Plessimeter muss fest an die Thoraxwand gedrückt und die Dicke der Thoraxwand möglichst klein gestaltet werden, indem man das Plessimeter in den Zwischenrippenräumen ansetzt und bei dichter Behaarung die Haare scheitelt. Ungünstig werden die Perkussionsergebnisse sein, wenn die Thoraxwand besonders dick ist.

Das Wirkungsausmaß des Perkussionsstoßes entspricht einem brusthöhlenwärts gerichteten Kegel mit einer Höhe von 2 cm (Finger-Finger-Perkussion) bis 7 cm (Hammer-Plessimeter-Perkussion) bei optimaler Kraft des Perkussionsstoßes, sodass eine oberflächliche kastaniengroße Verdichtung erfasst werden könnte. Durch einen besonders kräftigen Schlag kann der kegelförmige Stoßbezirk in die Tiefe verlängert werden, was aber wiederum das Knallgeräusch und die Eigenschwingungen der Thoraxwand verstärkt. Die Fläche dieses Kegels wird vom Plessimeter bestimmt.

Die Perkussion kann nur Hinweise auf pathologische Prozesse liefern, die oberflächlich liegen und die so groß sind, dass sie den Stoßbezirk z. T. ausfüllen, d. h. bei der Hammer-Plessimeter-Perkussion mindestens Kastaniengröße, bei der Finger-Finger-Perkussion etwa Haselnussgröße haben.

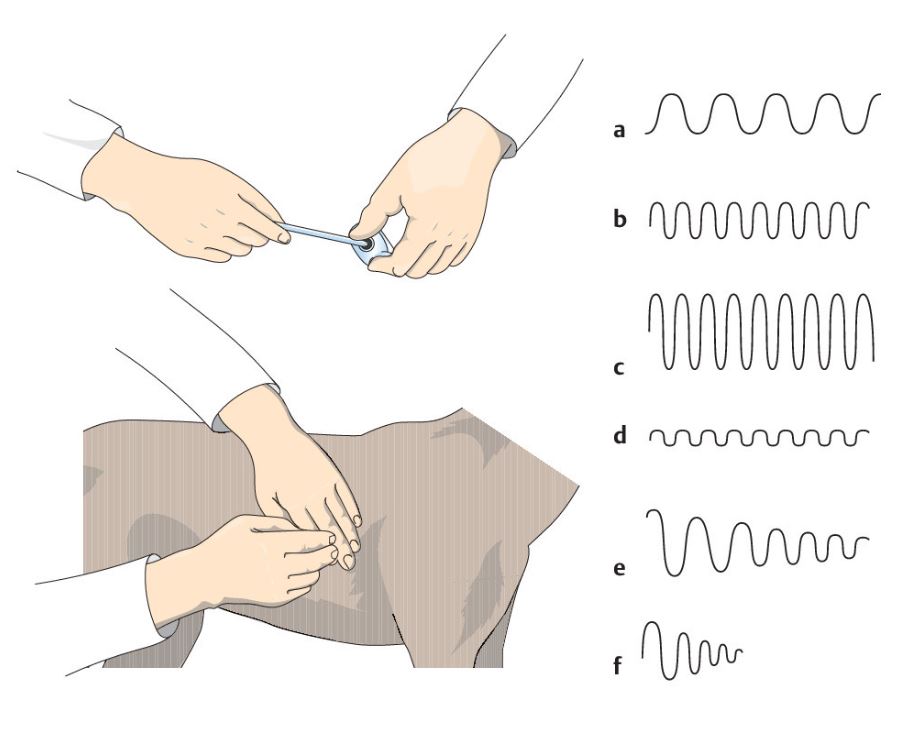

Die durch die Perkussion erzeugbaren Schallarten [Abb. 1] werden mit traditionellen Bezeichnungen beschrieben [Tab. 1]. Die meisten erzeugten Schallarten weisen irreguläre Schwingungen auf und sind daher akustisch gesehen Geräusche. Überwiegen jedoch regelmäßige Sinusschwingungen, bekommt der Schall einen musikalischen Beiklang (tympanischer Schall). Verschiedene Schallarten können miteinander kombiniert auftreten.

Tab. 1 - Arten des Perkussionsschalls, ihre Eigenschaften und Interpretation.

| Schallqualität | Eigenschaften |

|---|---|

| tiefer Schall | niedrige Frequenz (geringe Tonhöhe) |

| hoher (heller) Schall | hohe Frequenz (hoher Klang) |

| lauter Schall | große Amplitude (große Lautstärke) |

| leiser Schall | niedrige Amplitude (geringere Lautstärke) |

| langer Schall | langsame Dämpfung durch genügende Resonanz |

| kurzer Schall | rasche Dämpfung bei luftarmen oder -leeren Geweben |

| tympanischer Schall | regelmäßige Sinusschwingungen (musikalischer Beiklang) |

Durchführung

Die Perkussion wird am besten in einem mittelgroßen, geschlossenen Raum durchgeführt, da der Schall durch die Reflexion besser beurteilbar ist. Während der Untersuchung muss Ruhe herrschen.

Zur unmittelbaren Perkussion wird mit der Fingerkuppe oder einem Perkussionshammer ein kurzer Stoß auf dem zu untersuchenden Körperteil ausgeführt. Bei der mittelbaren Perkussion erfolgt dieser Stoß mithilfe eines Fingers oder Hammers auf einen anderen festen Gegenstand (Finger, Plessimeter).

Bei Großtieren übt man in der Regel die Hammer-Plessimeter-Perkussion aus. Der Perkussionshammer soll einen etwa 15–18 cm langen Stiel und einen 5–6 cm langen Metallkopf besitzen. Das freie Ende des Hammerkopfes umfasst ein etwa 1–2 mm hervorragendes Hartgummistück. Das Plessimeter ist vorzugsweise rund, kann auch länglich sein (Einsetzen in die Zwischenrippenräume leichter, Körperhaltung des Untersuchers aber schwieriger). Wichtig ist es, immer dieselben Instrumente zu benutzen.

Der Untersuchende steht jeweils links oder rechts mit dem Gesicht dem Kopf des Tieres zugewandt und perkutiert auf der linken Seite (als Rechtshänder*in) mit dem in der rechten Hand gehaltenen Hammer von oben und auf der rechten Seite mit dem in der rechten Hand gehaltenen Hammer von unten [Abb.2].

Das Plessimeter bzw. der als Plessimeter dienende Finger wird während der Perkussion fest auf die Unterlage aufgedrückt, sodass zwischen Haut und Plessimeter kein lufthaltiger Raum mehr besteht. Die runden Plessimeter werden zu diesem Zweck schief in den Interkostalraum hineingeschoben und die Schläge müssen auf diesen Teil (also exzentrisch) fallen. Der Hammer wird beweglich zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger gehalten, sodass das Stielende etwa am Ansatz des kleinen Fingers dieser Hand aufschlägt. Das Klopfen erfolgt nur aus dem Handgelenk heraus, damit der aufschlagende Hammer bzw. Finger rasch wieder zurückschnellen kann und die angeregten Schwingungen nicht hemmt; Unterarm, Ellbogen und Schultergelenk werden nicht bewegt. Nun werden zwei gleich starke Schläge ausgeführt, wobei der Hammer senkrecht auftreffen soll. Anschließend rückt man um Plessimeterbreite weiter und wiederholt den Vorgang (nicht während der Bewegung perkutieren!). Auf diese Weise muss die ganze für die Untersuchung in Betracht kommende Gegend in parallelen Linien perkutiert werden, nicht nur einzelne Teile davon.

Durch stärkeres Beklopfen untersucht man die tiefer liegenden, durch leichtes die oberflächlich gelegenen Organteile. Ganz leichtes Perkutieren nennt man Schwellenwertperkussion, die besonders genaue Ergebnisse (insbesondere gegen den Lungenrand) liefert.

Die Perkussionsergebnisse werden mit zunehmender Erfahrung des Untersuchenden immer besser. Die Methode ist daher unter Verwendung derselben Instrumente so oft wie möglich zu üben!

Aufgrund des Perkussionsschalls kann keine Diagnose gestellt, sondern nur ein bestimmter physikalischer Zustand erkannt werden.

Perkussion in der Praxis

Die Perkussion des Thorax wird nach Möglichkeit am stehenden Tier ausgeführt, da in Seitenlage geringgradige Flüssigkeitsansammlungen im Pleuraraum unbemerkt bleiben und der Perkussionsschall verändert wird.

Bei der Perkussion der Lunge geht man so vor, dass zunächst links und dann rechts senkrechte Linien bzw. Interkostalräume von dorsal nach ventral perkutiert werden. Im Anschluss daran werden die hinteren Lungengrenzen bestimmt, wobei man in den entsprechenden Höhen des Brustkorbs in waagerechten Linien etwa von der Mitte des Lungenfeldes gegen das Abdomen zu von einem Interkostalraum zum nächsten perkutiert. Die obere Lungengrenze wird mithilfe einer horizontalen Linie perkutiert, die den Hüfthöcker schneidet. Die mittlere Lungengrenze wird in der Brustkorbmitte perkutiert, das ist beim mittelgroßen Pferd etwa eine Handbreite über dem Buggelenk [Abb. 3]. Die mittlere kaudale Lungengrenze auf der linken Seite ist stets anzugeben und zeigt am deutlichsten die Ausdehnung der Lunge nach kaudoventral an. Die untere Lungengrenze liegt etwa in einer Linie, die das Olekranon schneidet.

Zu beachten ist, dass infolge der kuppenartigen Vorwölbung des Zwerchfelles das Lungengewebe dort immer dünner wird und der Lungenrand normalerweise nicht den Zwerchfellansatz berührt. Man muss daher gegen die Nähe der vermuteten Grenze immer leiser perkutieren (Schwellenwertperkussion, s.o.). Dort wo eine deutliche Schalländerung eintritt, ist die Lungengrenze. Insbesondere an der hinteren Lungengrenze besteht diese Veränderung gewöhnlich im Übergang vom hellen und lauten Schall in einen deutlich gedämpften Schall. Ist der angrenzende Magen oder Darm mit Gasen gefüllt, erhält man unter Umständen einen tympanischen Beiklang oder sogar hellen und lauten Schall, sodass die Grenzbestimmung schwierig wird.

Man zählt vom letzten Zwischenrippenraum nach vorn bis zu der Stelle der Schalländerung. Es empfiehlt sich, die Stelle durch Hinhalten eines Fingers zu markieren, um sie nicht aus den Augen zu verlieren. Um Irrtümer zu vermeiden, beginnt man mit der Zahl des letzten Interkostalraumes und zählt zurück. Zu beachten ist, dass sich bei der Einatmung der Lungenrand dem Zwerchfellansatz nähert, sodass man unter Umständen während der Inspiration noch einen hellen und lauten Schall und während der Exspiration im selben Interkostalraum einen gedämpften Schall erhält. Außerdem muss bei der in [Tab. 2] angegebenen Rippenzahl beachtet werden, dass mehr oder auch weniger Rippen vorhanden sein können (akzessorische Rippen).

Tab. 2 - Kaudale Lungengrenzen (Zwischenrippenräume).

| Tierart | Rippenanzahl | Obere Lungengrenze | Mittlere Lungengrenze | Untere Lungengrenze |

|---|---|---|---|---|

| Pferd | 18 | 16 | 11–13 | 6 |

Die unter der Schulter gelegenen Lungenteile entziehen sich wegen der Schichtdicke der Schultermuskulatur der Perkussion.

Physiologische Befunde

„beiderseits heller und lauter Schall, mittlere Lungengrenzen im … Interkostalraum“

Bei allen Haustieren kann man ein etwa dreieckiges thorakales Lungenperkussionsfeld mit folgenden Grenzen feststellen:

- kraniale Grenze: bei den Großtieren etwa handbreit hinter dem Buggelenk und der Spina scapulae, vom Olekranon ausgehend schief dorsalwärts zum hinteren Winkel des Schulterblattknorpels (Ankonäenlinie), dort Übergang in dorsale Grenze

- dorsale Grenze: M. longissimus dorsi

- kranioventrale Grenze: bogenförmige Herzdämpfung

- kaudale Grenze: bogenförmige Verbindung der beiden Schenkel des Dreiecks. Diese hintere Lungengrenze ist am ehesten Veränderungen unterworfen und wird daher in Bezug auf den Zwischenrippenraum bestimmt [Tab. 2].

Ein heller und lauter Schall im Bereich des Lungenperkussionsfeldes ist Hinweis auf einen physiologischen Luftgehalt des unter der Thoraxwand liegenden, oberflächlichen Lungengewebes. Je dünner die Brustwand und je größer die Lunge, desto kräftiger, je dicker die Brustwand und je kleiner die Lunge ist, desto schwächer fällt er aus. Den abgekürzten oder relativ gedämpften Schall kann man bei dicker Brustwand sowie an der Lungengrenze hören.

Eine Lunge, die normalen Schall ergibt, muss nicht frei von pathologischen Befunden sein.

Sind die Veränderungen sehr klein oder liegen sie sehr tief (im Zentrum der Lunge, Bifurkation), kann man sie perkutorisch nicht nachweisen. Es müssen dann andere Verfahren oder Symptome zur Diagnose herangezogen werden, z. B. eine Röntgenuntersuchung.

Pathologische Befunde und mögliche Ursachen

„überlaut, Schachtelton, abgekürzt (oder relativ gedämpft), absolut gedämpft, tympanisch, metallisch, Geräusch des zersprungenen Topfes“

Die Schallveränderungen werden nach Qualität, Lokalisation und Größe beschrieben. Zu diesem Zweck teilt man das Lungenperkussionsfeld in „obere“ und „untere Partien“ oder „obere“, „mittlere“ und „untere“ sowie „hintere Partien“; eventuell wird eine Skizze angefertigt. Anschließend werden die Lungengrenzen angegeben.

Vorkommen können Vergrößerungen oder Verkleinerungen des Lungenperkussionsfeldes und Änderungen des Lungenschalls über dem ganzen Lungenperkussionsfeld, über Teilen desselben oder nur in bestimmten Bezirken.

Die Vergrößerung des Lungenperkussionsfeldes wird durch die Angabe des nach hinten verschobenen Interkostalraumes ausgedrückt, der die Lungengrenze darstellt. Sie kommt durch vermehrten Luftgehalt der Lunge (Lungenemphysem) oder der Brusthöhle (Pneumothorax) zustande und kann dann auch die Pathologische Befunde einengen.

Die Verkleinerung des Lungenperkussionsfeldes wird auf die gleiche Weise registriert. Sie ist bedingt durch einen Zwerchfellvorstand (Tympanie im Magen-Darm-Trakt), eine Zwerchfellruptur (Magen- und Darmteile in der Pleurahöhle) und durch Tumoren in der Lunge. Bei Vergrößerungen des Herzens oder des Herzbeutels wird das Lungenperkussionsfeld von kranioventral eingeengt. Dieser Befund wird mit der Pathologische Befunde beschrieben. Eine Einengung von ventral ist durch Flüssigkeitsergüsse in die Pleurahöhle (Pleuritis) möglich.

Großflächige Schallveränderungen sind, außer durch Flüssigkeitsergüsse, in der Regel durch Änderungen des Luftgehaltes der Lunge bedingt. Sie werden nach Art und Lokalisation beschrieben.

Lokale Schallveränderungen sind in der Regel Dämpfungen, seltener tympanische Beiklänge. Sie werden bezüglich Art, Größe und Lokalisation beschrieben. Schallveränderungen am Lungenrand müssen stets vorsichtig beurteilt werden, da sie durch Veränderungen im Bereich des Abdomens bedingt sein könnten.

Der überlaute Schall tritt dann auf, wenn an der beklopften Stelle übermäßig viel Luft in der Lunge vorhanden ist, also bei Lungenblähung (Lungenemphysem) und Pneumothorax (ganze Thoraxhälfte mit Luft gefüllt). Beim Hautemphysem tritt gleichfalls überlauter Schall auf; gleichzeitig stellt man Knistern unter dem Plessimeter fest. Der Schachtelton ist eine Steigerung des überlauten Schalls.

Der relativ gedämpfte oder abgekürzte Schall ist etwas dumpfer (geringere Resonanz) als der helle und laute Schall. Er tritt dann auf, wenn unter der perkutierten Stelle weniger Luft vorhanden ist. Der absolut gedämpfte Schall entsteht, wenn sich unter der perkutierten Stelle keine Luft befindet. Man kann ihn jederzeit über dicken Muskelpartien nachweisen (Muskelschall). Über lufthaltigen Organen hört man ihn dann, wenn die luftleere Partie mindestens faustgroß ist. Ursachen sind entzündliche Infiltrate, Neubildungen, Kompressionen der Lunge, Flüssigkeiten im Cavum pleurae bei Pleuritis exsudativa (perkutorisch ein horizontales Niveau mit dorsalem, hellem und lautem – meist überlautem – und mit ventralem, absolut gedämpftem Schall) oder in Nebenhöhlen (Sinusitis), Verdickungen der Pleura (Pleuritis fibrinosa = Schwartenbildung) oder der Brustwand (Ödeme, dicke Fettschicht). Eine Verdickung der Haut kann gleichfalls zu abgekürztem oder gedämpftem Schall führen und durch Adipositas, entzündliche Infiltrate sowie Ödeme bedingt sein.

Der tympanische Schall oder Beiklang hat einen musikalischen (paukenähnlichen) Klangcharakter. Er tritt als Begleitschall der bisher genannten Schallarten auf und entsteht, wenn neben den für die oben genannten Schallarten notwendigen physikalischen Voraussetzungen zusätzlich eine kleine Luftsäule oder eine sehr große, mit der Außenwelt durch eine größere Öffnung verbundene Luftsäule in Schwingungen versetzt wird. Je nach der Größe dieser Luftsäule entsteht ein hoher oder tiefer tympanischer Beiklang (entsprechend der musikalischen Höhe des Toneindruckes). Derartige schwingende Luftsäulen finden wir, wenn infiltriertes, luftleeres Lungengewebe röhrenförmig ein lufthaltiges Lungengewebe umgibt (z. B. Infiltrate gegen die kaudale Lungengrenze zu), bei Kavernen, einem mäßigen Pneumothorax und beim Eindringen von Darmschlingen in den Brustraum (Zwerchfellhernie, Zwerchfellriss) oder das Skrotum (Hernie); weiterhin auch beim Hautemphysem.

Beim (seltenen) metallischen Klang ist der musikalische Charakter noch deutlicher und die Tonhöhe noch höher (ähnlich dem Beklopfen eines leeren Kruges). Er entsteht aus gleichen Ursachen wie der tympanische Beiklang (besonders bei lufthaltigen Kavernen).

Selten ist das Geräusch des zersprungenen Topfes (Münzenklirren, Olla rupta), das entsteht, wenn Luft durch eine enge Öffnung zischend entweicht. Es hat einen eigenartigen, scheppernden oder klirrenden Charakter und lässt sich nachahmen durch Beklopfen eines gesprungenen und frei am Henkel gehaltenen Topfes, durch Schütteln eines mit Metallgeldstücken gefüllten Behälters oder durch Aufschlagen lose aneinander gelegter hohler Hände an das Knie. Dementsprechend findet man es bei Kavernen, die mit einem Bronchus über eine enge Öffnung in Verbindung stehen oder bei ähnlich gestalteten Infiltraten, manchmal beim Hautemphysem.

Dämpfungen durch Lungenverdichtungen oder Flüssigkeitsergüsse

Dämpfungen, die durch Lungenverdichtungen erzeugt werden, lassen sich von solchen durch Flüssigkeitsergüsse in die Pleurahöhle wie folgt unterscheiden:

- Flüssigkeitsergüsse: horizontale Begrenzung, die auch bei anderer Lagerung oder Stellung des Patienten (Großtiere auf eine Rampe stellen) immer horizontal bleibt. Der Herzstoß ist undeutlich fühlbar, der Auskultationsbefund in der Regel abgeschwächt oder fehlend, bei der Trachealperkussion hört man kräftige und laute, aber aus der Ferne hörbare Schläge.

- Lungenverdichtungen: unregelmäßige Begrenzungen, die unter Umständen über das ganze Perkussionsfeld verteilt sind, der Herzstoß ist deutlich fühlbar, die Herztöne gut hörbar. Über den Dämpfungen hört man häufig bronchiales Atmen, Rassel- und Reibegeräusche. Bei der Trachealperkussion sind kräftige und laute Schläge unmittelbar unter dem Ohr hörbar.

Die Diagnose wird durch Probepunktion, Ultraschall- und Röntgenuntersuchung gesichert.

Als Nebenbefunde können bei der Perkussion Schmerzäußerungen oder Abwehrbewegungen (Frakturen, Pleuritis, Hypersensibilität der Haut) und bei Bronchitis, akuter Pleuritis und Lungenentzündungen auch Husten ausgelöst werden.

Der Originalbeitrag zum Nachlesen:

Perkussion der Lunge. In: Wittek T, Khol J, Baumgartner W, ed. Klinische Propädeutik der Haus- und Heimtiere. 10., aktualisierte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2025.

(JD)